한국 근현대사에서 일제로부터의 해방과 광복은 중요한 역사적 사건임에도, 외국인으로서 내가 그에 대해 알고 있는 것은 사실 많지 않았다.

한국어학당에서 애국가를 익히고, 귀화 시험에서 자신 있게 애국가를 부른 적은 있으나, 가사가 가진 진정한 의미는 몰랐다고 할 수 있겠다.

글·사진 | 수잔 샤키야 작가 겸 방송인

-

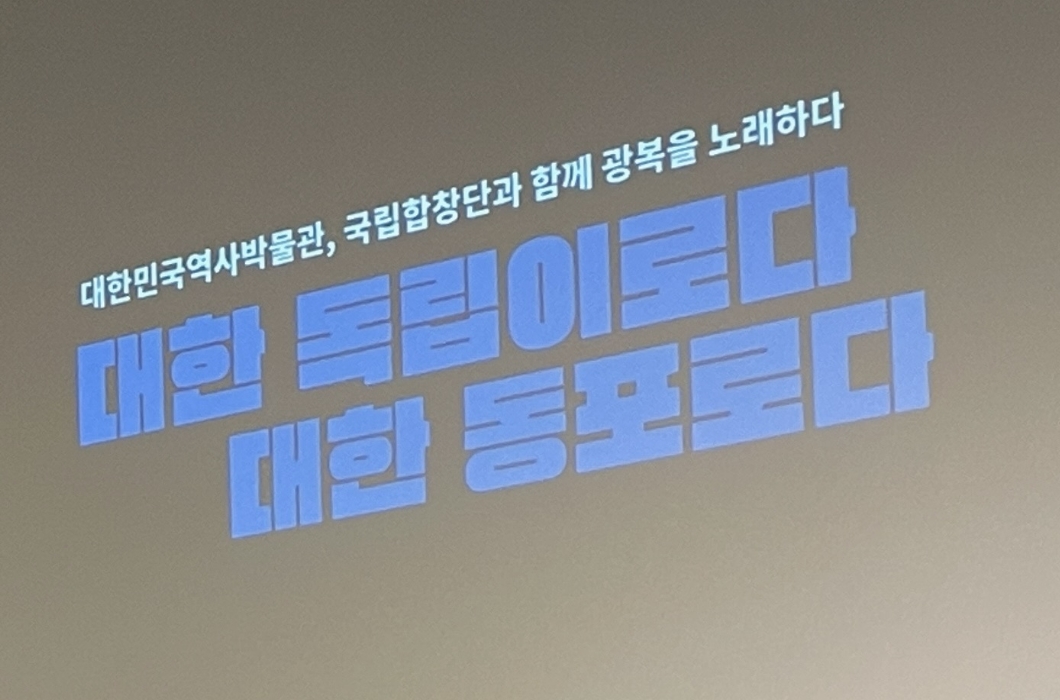

대한민국역사박물관,

국립합창단과 함께

광복을 노래하다<대한 독립이로다, 대한 동포로다>에 다녀와서 -

그간 한국의 독립을 위한 투쟁과 그 과정에서 희생된 자들의이야기는 <암살>이나 <밀정> 등의 영화와 다큐멘터리, 책, 박물관 등을 통해서 쉽게 접할 수 있었다. 영화 <암살> 마지막쯤에 이런 대사가 나온다. “우리는 실패해도 앞으로 나가야 합니다. 실패가 쌓여, 그 실패를 믿고서 앞으로 전진하고, 더 높은 곳으로 올라서야 합니다.” 실패해도 계속 나아가 광복을 맞은 한국의 독립운동 이야기와 그 과정 속에서 탄생한 수많은 독립운동가의 이야기는 영화적 미장센이 주는 감동을 넘어 나를 매료시키기에 충분했다.

그러나 나의 일상에서 ‘광복’이 피부로 직접적으로 와닿았던 적은 한국인들이 한일전 경기에서 열렬히 응원하는 모습일 뿐, 광복절의 진정한 의미를 개인적으로 경험해 보거나 되새길만한 기회는 없었다.

광복 79주년이 되는 해인 2024년 8월 15일, 대한민국역사박물관과 국립합창단이 공동으로 주최한 광복절 기념 음악회에 초청받아 다녀왔다. 역사적 사건을 음악회라는 문화콘텐츠로 풀어낸다는 점이 신선해 단박에 수락했다. 이 음악회는 광복의 기쁨과 독립의 희망을 주제로 한 뜻깊은 행사였는데, 공연을 통해 당시 한국인들이 느꼈을 해방의 기쁨과 독립을 향한 희망이 고스란히 전해졌다.

<그리운 금강산>에서는 내 고향이 생각났고, <아리랑>을 들으며 눈물을 흘리던 노부부와 눈이 마주친 장면은 여전히 찡하다. <애국가>에서 여러 목소리가 합쳐질 땐 마치 합창 단원분들의 노랫소리가 독립운동가들의 마음을 대변하는 것 같아 그 자체로 감정적 울림이 컸다. 음악은 언어와 문화의 장벽을 넘는 강력한 힘을 가지고 있기 때문이 아닐까?

가사의 내용을 전부 이해하지 못하더라도, 음악이 주는 감동 자체로 황홀했고, 그 순간만큼은 나도 한국의 독립운동에 대해 더 깊이 공감할 수 있었다. 음악회는 한국인뿐만 아니라 외국인인 나에게도 강한 인상을 남겼다. 한국이 겪었던 일제강점기의 고통과 독립을 향한 투쟁은 한 나라의 역사를 넘어, 인간의 자유와 존엄을 위한 보편적인 싸움이라는 것을 깨달았기 때문이다. 한국의 독립운동은 단순히 한 나라의 이야기가 아니라, 인간으로서의 자유와 권리를 지키기 위한 집단적 노력과 희생의 상징이기 때문이다. 이 과정을 통해 배운 것은, 결국 자유는 당연하게 주어지는 것이 아니라, 누군가의 희생과 헌신을 통해 이루어진다는 사실이었다. 나의 조국 네팔은 평화로운 나라라는 이미지가 많은데, 네팔에서도 1996년부터 2006년까지 혁명이 있었고 이를 위해 피를 흘린 사람들이 있었다. 그 결과 왕정은 사라졌고, 네팔은 민주 공화정이 됐다. 그렇지만 지금 네팔은 제대로 미래를 향한 길을 가고 있는 것일까. 광복을 넘어 민주주의 선진국을 이룬 한국에서 네팔을 보면 답답함이 앞선다.

네팔 공산당(마오이스트)들이 네팔의 입헌 군주제를 끝내고 민주 공화국을 세우려고 했고, 이로 인해 1996년부터 2006년까지 내전이 일어나게 됐다. 내전은 전국으로 퍼져 큰 희생을 치렀고, 실향민이 최고 15만 명 정도 발생했으며, 사망자는 7,000명에 이르렀다. 그 중 1,700명은 난민이 되어 해외로 떠돌아야 했다.

평화로운 나라라는 이미지였던 네팔은 피를 흘리는 전쟁을 치르며 미래를 어떤 방향으로 설정할지 선택의 기로에 섰었다. 이후 일련의 사건들이 일어나면서 2007년 왕정은 공식폐지되었고, 2008년에 네팔은 정식으로 민주 공화국임을 선포했다. 얼핏 유혈 사태는 진정된 것 같지만 네팔의 정치적 혼란은 여전하다. 그래서 네팔 사람들은 정치라면 진저리를 친다. 의회를 장악한 건 대부분 마오이스트이고, 공화국이 되었으니 헌법을 바꿔야 하는데 바뀐 게 없다.

나는 이제까지 투표를 해본 적이 없다. 네팔에 있었을 때는 어려서 못했지만, 지금은 해외 부재자 투표 제도가 없어서 하지 못한다.

그런 의미에서 해방의 기쁨을 음악으로 표현하는 한국인들이 부러웠다. 한국은 선진국 반열에 들어섰고, 불안정해 보이면서도 시민들의 촛불이 살아있는 한국의 민주주의가 대단해 보였기 때문이다. 광복절은 그저 과거의 사건을 기념하는 날이 아니라, 오늘날의 한국이 있기까지 수많은 사람들이 어떤 고난을 겪었는지 기억하고, 그들의 희생에 감사해야 하는 날이다. 백 번 강조하고 되새겨도 부족하지 않다고 볼 수 있겠다. 또, 앞으로도이 나라의 자유와 독립을 지키기 위해 모두가 함께 노력해야한다는 책임감을 다시금 일깨워주는 날이기도 할 것이다. 외국인으로서 이런 행사를 통해 단순한 역사적 사실을 배우는 것을 넘어, 인간의 존엄과 자유를 위한 보편적인 가치를 느낄 수 있었다.

마틴 스콜세지 감독은 “가장 개인적인 것이 가장 창의적인 것이다”라는 말을 남겼다. ‘광복절 음악회’라는 가장 개인적인 경험을 통해 외국인으로서 가장 창의적인 방식으로 광복절의 진정한 의미를 가슴 속에 기억하고, 되새기겠다.