“1909년 10월 26일 아침. 나는 일찍 일어나 수수한 양복 한 벌로 갈아입었다.

그리고 권총을 지니고 바로 하얼빈역으로 나갔다.”

『안응칠 역사』

하얼빈역에선 곧 총성이 울렸다. 총에 맞은 이토 히로부미는 이내 숨을 거두었고 현장에서 체포된 안중근 의사는 여순 감옥에 수감되었다.

하얼빈 의거 115주년, 여순 감옥의 재현을 만나러 군산으로 향했다.

글 | 사진 김기쁨(여행기록가)

-

“여순 옥중에서 대한국인

안중근이 글을 마치다.”- 『안응칠 역사』

-

군산근대미술관 전시관 1층(체포 직후의 안중근 의사)

군산근대미술관 전시관 1층(체포 직후의 안중근 의사)

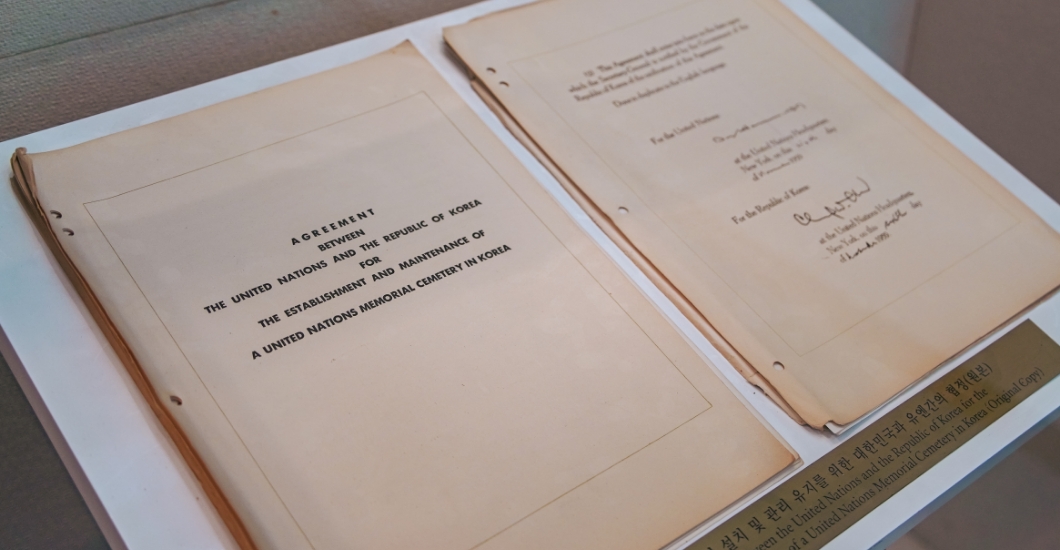

1909년 11월 3일부터 1910년 3월 26일까지 144일 동안 안중근 의사는 감옥에서 자서전 『안응칠 역사』를 저술했고, 미완의 「동양평화론」을 썼다. 일본인들의 요청에 200여 점의 유묵을 남기기도 했다. 어머니 조마리아 여사의 편지를 받은 곳도, 형제와 동포들에게 마지막 말을 남긴 곳도, 사형이 집행된 곳도 여순(뤼순) 감옥이었다.

-

군산근대미술관

-

군산근대미술관 전시관 2층에 재현된 책상

군산근대미술관 전시관 2층에 재현된 책상

놓인 건 책상과 침대뿐인 여순감옥의그 방이 군산근대미술관에 재현되어있다. 군산근대미술관의 옛 이름은 18은행 군산지점. 일본 나가사키에 본사를 둔 은행으로 1907년에 세워졌다.

‘네가 항소한다면 그것은 일제에 목숨을 구걸하는 짓이다. 네가 나라를 위해 이에 이른즉 다른 마음먹지 말고 죽어라. 옳은 일을 하고 받은 형이니 비겁하게 삶을 구하지 말고 대의에 죽는 것이 어미에 대한 효도다.’ 1층 전시실에 들어서면 조마리아 여사의 편지가 가장 먼저 보인다. 감히 헤아릴 수 없는 어머니의 말에 마음이 아려 뒤를 돌았다. 그리고 그대로 멈출 수밖에 없었다. 체포 직후의 안중근 의사가 서 있었다. 어머니의 편지를 마주본 채로.

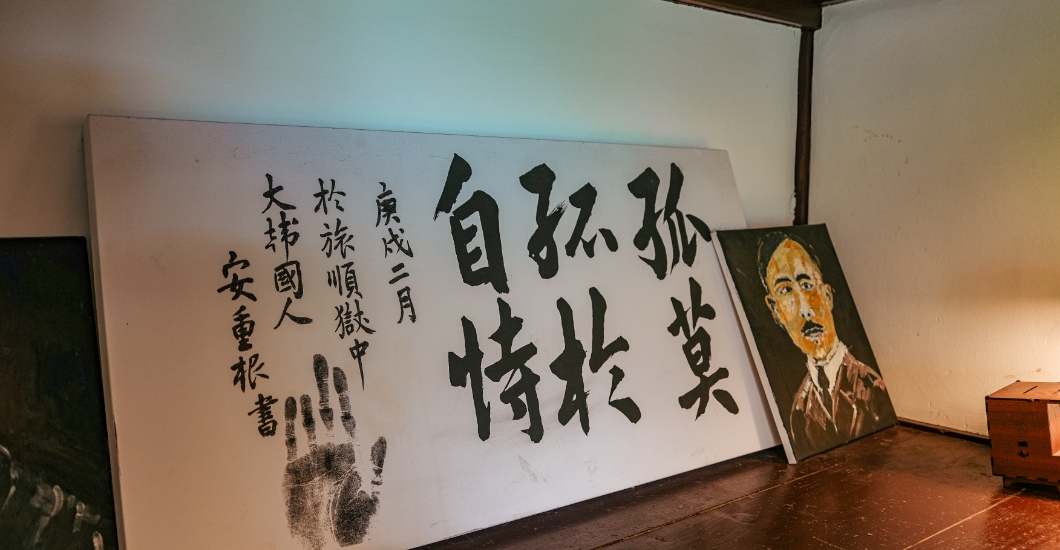

안중근 의사 옆, 하얼빈 의거를 함께 도모한 독립투사들이 보였다. 우덕순, 유동하, 조도선. 그 이름과 얼굴을 하나하나 마음에 담으며 2층으로 향했다. 태극기와 안중근 의사의 사진, 그 아래 침대와 책상이 놓인 작은 공간이 여순감옥 재현 전시관이다. 단출하다. 허름해 보이기까지 하지만 거기에 실망하는 이들은 없다. 안타까움이 섞인 탄식만 들릴 뿐. 이 작은 책상에서 책을 집필하고, 붓을 들었을 터. 안중근 의사는 감옥에서 보낸 5개월 동안 자신의 일생을, 구상을,바람을 글로 써 내려갔다. 한문 휘호도 남겼다.

아무것도 없는 공간에서, 낙관 조차 없어 약지 한 마디가 없는 손도장을 대신 남기면서. 전시관 벽면은 안중근 의사의 말과 글로 채워졌다. 1909년 11월 6일 옥중에서 연필로 남긴 「안응칠 소회」, 이토히로부미를 죽인 이유로 제시한 15가지 죄목, 순국 전 동포들에게 남긴 말과 정근·공근 두 아우에게 전한 유언까지 모든 문장에 안중근 의사의 마음이 담겼다. 전시관 중앙엔 체포 현장을 비롯한 몇장의 사진 자료를 모아두었다. 그중 한곳에 눈길이 멈췄다. ‘안중근 의사의 유해를 묘지로 발인하는 모습’. 그 유해는 아직 찾지도, 모시지도 못했다. 정확하지 않은 기록들만 남아 있을 뿐. 마음이 시려온다.

동의단지회 12인은 왼쪽 약지를 끊어태극기에 대한 독립을 썼다. 나라를 위해 몸을 바치겠다는 의지가 담긴, 그야말로 혈맹이었다. 약지 한 마디가 짧은손. 독립운동의 상징과도 같은 그 손은 일제강점기의 흔적이 여럿 남은 군산에서도 만날 수 있다.

-

구 제일사료주식회사 공장

-

구 제일사료주식회사공장 건물 전면 전경

구 제일사료주식회사공장 건물 전면 전경

군산근대미술관에서 조금만 걸으면 오래된 건물이 나온다. 1930년대 나카모토(中本) 상점 건물이 세워진 자리에 1956년 호남제분 공장이 들어섰고 이후 여러 차례 회사명이 바뀌었다. 현재 공식 명칭은 구 제일사료주식회사공장. 장미동 구 일본인 창고라고도 불린다.

장미동은 이곳 지명이다. 수탈한 쌀을 저장했다는 의미를 담은 장미(藏米)동. 아픈 이름이다. 그 ‘장미동 일본인 창고’였던 건물에 커다란 태극기 그리고 안중근 의사의 손이 그려진 벽화가있다.

먼저 보이는 것은 태극기다. 건물 2층의 벽이 무너지면서 절반만 남은 태극기에 역사의 아픔이 더 생생히 전해진다. 건물 뒤편으로 돌아가면 안중근 의사의 손이 보인다. 역사를 잊지 않으려는 듯 선명하게 그려졌다. 건물 안을 둘러볼 수는 없지만 헛된 걸음은 아니다. 장미동에 그려진 안중근 의사의 손을 만났다는 데 그 의미가 있으니.

-

군산 3.1운동

100주년 기념관 -

군산 3.1운동 100주년기념관

군산 3.1운동 100주년기념관

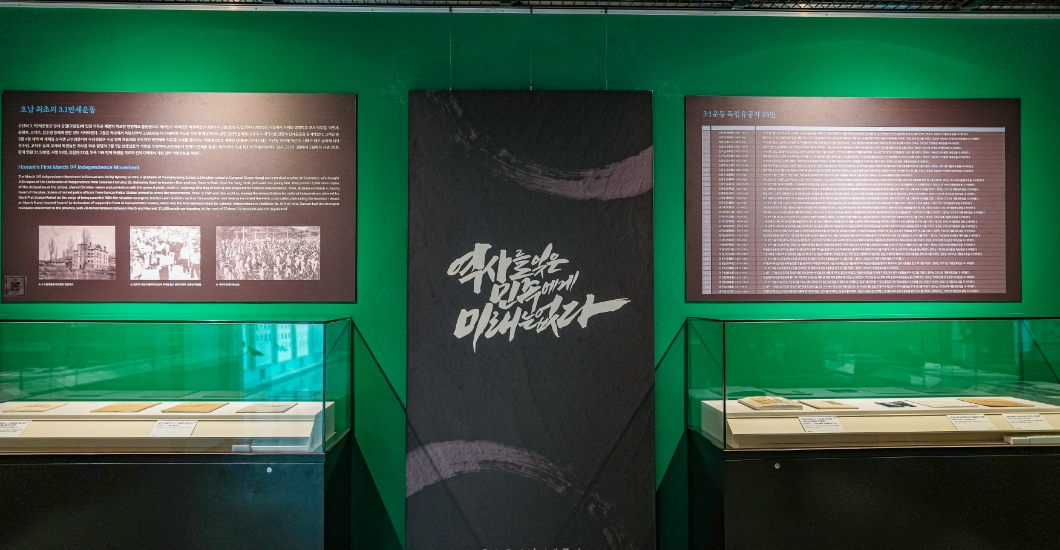

또 다른 손을 만나기 위해 조금 떨어진 곳으로 향했다. 한적한 언덕, 무궁화가핀 공원을 지나면 태극기가 휘날리는 건물이 나온다. 호남 최초의 3.1운동인 군산 3.5만세운동을 기억하기 위한 군산 3.1운동 100주년 기념관이다.

군산 만세운동의 중심에는 민족대표33인으로부터 전해진 독립선언서와 영명학교가 있었다. 영명학교 기숙사에서 독립선언서 3,500매와 태극기 수백 장이 그려지고 만들어지면서 만세운동이 시작되었다.

수많은 일본인이 살던 곳에서 울려 퍼진 만세 함성. 1919년의 그 함성을 기억하고 애국지사들을 추모하기 위해기념관이 생겼다. 건물은 옛 사진을 토대로 영명학교를 재현했다. 군산의 항일 운동이 생생히 재생되는 공간을 둘러본 후 3층으로 향했다. 태극기를 만들고 전달하며 100년 전 그날을 직접 경험하는 공간. 그 한편의 독립군 기념촬영실에 들어섰다. 독립투사들은 거사를 앞두고 사진을 남겼다. 잘 차려입고 환하게 웃으며 결의를 다지고 내일의 희망을 약속했다.

이를 기억하고 체험하기 위한 기념촬영실에 안중근 의사의 손이 있다. 독립운동가의 옷을 입고 안중근 의사의 손과 함께 사진을 찍을 수 있게 했다. “나는 곧 하늘을 향해 대한 만세를 세번 부른 다음, 헌병 파견대로 끌려갔다.” 하얼빈 의거 직후 안중근 의사는 만세를 외쳤다. 그 순간을 떠올리며 사진 한 장 남겨보는 것도 좋겠다.

-

카페 신민회

-

카페 신민회 안마당 벽화

카페 신민회 안마당 벽화

태극기 쿠키로 유명한 카페 신민회에서도 안중근 의사의 손을 마주했다. 안창호, 윤치호, 신채호 등이 중심이었던 항일단체 신민회. 군산을 여행하는 이들이 독립투사들을 한 번이라도 더 생각하길 바라는 마음에서 카페 이름에 신민회를 넣었단다.

그 바람처럼 카페 안은 독립운동가들의 흔적으로 가득하다. 시선 닿는 곳마다 자리한 익숙한 얼굴과 태극기. 그리고 그곳에 안중근 의사의 유묵이있다. ‘고막고어자시(孤莫孤於自恃)’. 혼자 잘난 척하는 것보다 외로운 것은 없다는 뜻이다.

태극기, 독립운동가들과 함께한 신민회에서 만난 뜻밖의 선물이 마음을 울린다.

“대한 독립의 소리가 천국에 들려오면 나는 마땅히 춤추며 만세를 부를 것이다."

- 정근·공근에게 남긴 최후의 유언 -

카페 신민회 안중근 의사 유묵

카페 신민회 안중근 의사 유묵