常設展示テーマ館

韓国近現代史の主要テーマについて見ていきます。

テーマ館1は、朝米修好通商条約と韓米相互防衛条約を中心に韓米同盟条約の締結・発効及び展開のプロセスを鑑賞することができます。

テーマ館2は韓国の歴代大統領10人による韓米首脳会談をメディアアートで伝える展示です。

テーマ館1ともに歩きましょう:条約・宣言で見る韓米同盟

We Go Together : ROK-U.S. Alliance in Treaties&Declaration

開会にあたり

韓米相互防衛条約が1953年10月1日に締結された。軍事・安全保障条約と共に経済援助、教育など多方面での条約が相次いで結ばれた。

このような韓米同盟の基盤のもと、韓国は朝鮮戦争の廃墟から立ち上がり、「漢江の奇跡」を成し遂げ、今や世界10位圏の経済大国に成長した。第2次世界大戦後に成長し始めた数多くの開発途上国の中で、市場経済の発展と政治的民主化を同時に成し遂げた唯一の国家となった。

過去70年間、韓米同盟は朝鮮半島で戦争を抑制し、韓国の安定と繁栄に決定的な貢献をしてきた。今や安保協力を越え、政治・経済・文化・人的交流など、多方面の幅広い協力をもとに「グローバル包括的戦略同盟」へと発展している。

朝米修好通商条約

The 1882 Treaty of Peace, Amity, Commerce and Navigation between the Kingdom of Chosun(Korea) and the United States

朝鮮と米国が国交正常化と通商のために結んだ条約。1882年5月22日、仁川で全権大使のシン・ホンとシュフェルトが締結した。相手国が他国から不公平な待遇をされた場合や軽視された場合、助力および「仲裁調停」(Good Offices)の役割、相手国に対する最恵国待遇、治外法権認定などが条約の主要内容だ。「仲裁調停」は外国と紛争時の調停および仲裁の役割を意味する。

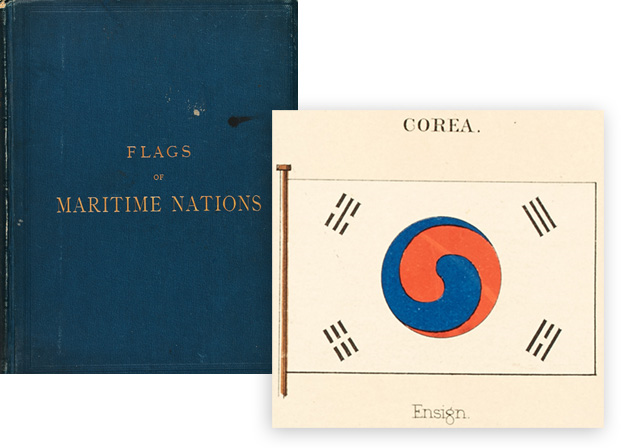

洋国家の旗 大韓民国歴史博物館・1882

洋国家の旗 大韓民国歴史博物館・1882 1882年に米国海軍省から発刊され、朝米修好通商条約締結(1882年5月22日)当時に考案されたと推定される太極旗の図案が掲載されている。朝米国交正常化は、韓国が西欧列強と結んだ初の条約だ

韓米相互防衛条約

The Mutual Defense Treaty between the United States and the Republic of Korea

韓国と米国が相互の防衛のために結んだ条約。1953年8月8日、景武臺で韓国の外務長官ビョン・ヨンテと米国務長官ダレスが仮調印した。その後、10月1日に米ワシントンD.C.で条約を締結し、1954年1月15日(韓国)、1月26日(米国・上院)両国国会の批准を経て1954年11月18日に発効された。

相手国の政治的独立及び安全を脅かす武力攻撃に対する共同対処、米国の軍隊駐留に対する韓国の許与(Grants)と米国の受諾などが条約の主要内容だ。

韓米相互防衛条約全文

韓米相互防衛条約全文 : 李承晩大統領とダレス米国務長官共同聲明

大韓民国歴史博物館・1953

1953年8月8日、ソウルで仮調印した韓米相互防衛条約全文とともにダレス長官との共同声明文、李承晩大統領の談話文が収録されている。

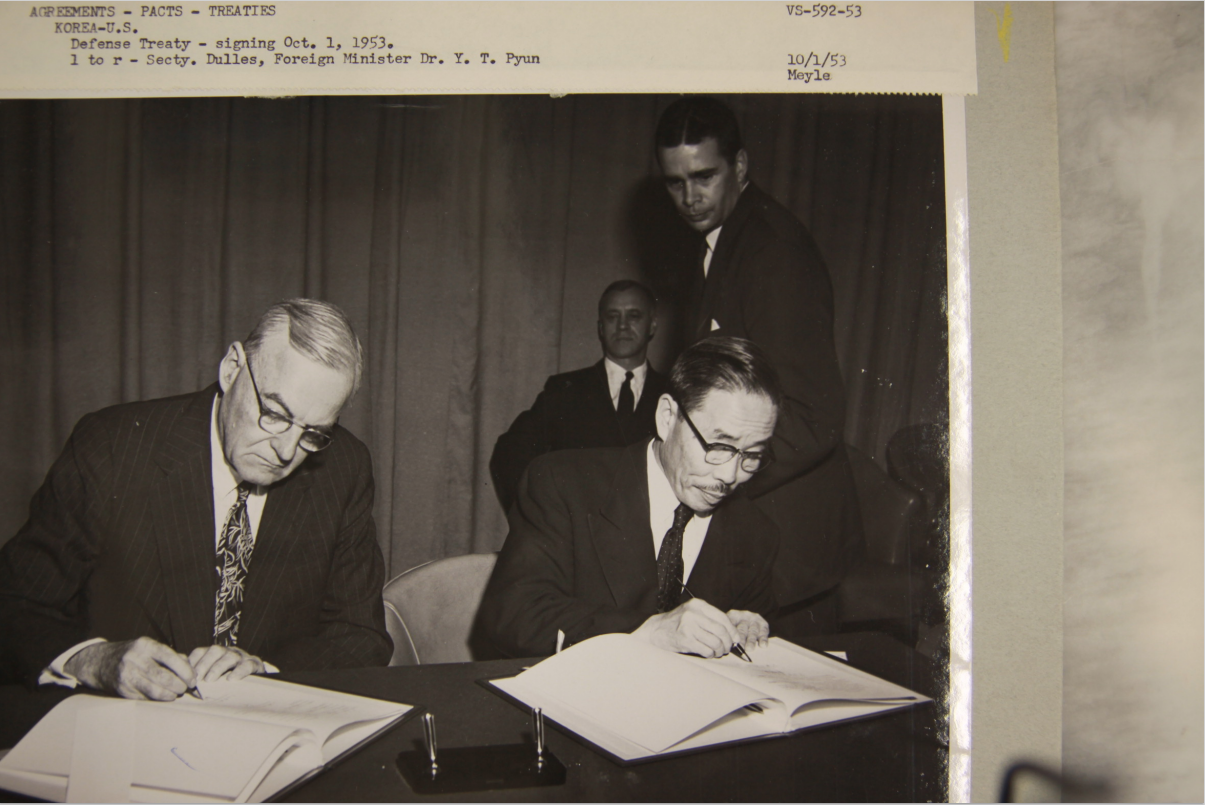

ワシントンで韓米相互防衛条約を締結している外務長官のビョン・ヨンテ(右)と米国務長官のダレス(左) 国史編纂委員会・1953

ワシントンで韓米相互防衛条約を締結している外務長官のビョン・ヨンテ(右)と米国務長官のダレス(左) 国史編纂委員会・1953 1953年10月1日、米ワシントンD.C.で条約を締結し、

1954年11月18日発効した。

韓米相互防衛条約の米議会批准を促す広報塔

韓米相互防衛条約の米議会批准を促す広報塔大韓民国歴史博物館・1953

韓米相互防衛条約は、両国の議会(民議院、上院)の批准書を相互交換する日が発効日だ。議会批准を促す英文の広告塔は韓国銀行と中央郵便局、新世界百貨店の中間地点に立てられた。

韓国の軍事及び経済援助に関する韓国とアメリカ合衆国間の合意議事録及びこれに対する修正(条約第1152号)

Agreed Minutes to the Agreement between the Republic of Korea and the United States of America on Military and Economic Assistance to the Republic of Korea, as well as Amendments Thereto (Treaty No. 1152)

韓国経済において米国の役割が最も重要だった時期は1950年代だった。南北の経済的基盤は相互補完性が高かったが、不幸にも分断の道に突き進んだ。その上、経済体制選択のための政治勢力間の対立と葛藤は初期の経済活動を急激に萎縮させた。韓国政府が樹立(1948年)され安定を取り戻していく過程で勃発した朝鮮戦争は、韓国経済を廃墟にした。戦争で破壊された産業施設、社会間接資本、公共施設などを復旧・拡充する財源と技術が 不足した。米国は戦後破壊された施設の復旧・拡充に必要な援助を提供した(1945年~1960年代の米国の援助規模:30億ドル)。

米国の経済援助は1960年代、韓国経済が飛躍する足場となった。1960年代以降、韓国は輸出志向の工業化に基づく経済開発戦略に成功し、長期に渡り持続的経済成長を達成した。この時、米国は韓国に大きな市場を提供し、大規模の工場建設のみならずその運営に必要な資本と技術まで提供してくれた。

大韓米軍援助処(AFKA)の

大韓米軍援助処(AFKA)の支援で設立予定の学校敷地 米軍撮影・1954

1954年2月24日、米軍第17野戦砲兵大隊の教育援助を示す写真。校舎を建てる場所を背景に撮影された。この大隊は主に京畿道漣川郡地域に駐屯した。

米国の支援で復旧した漢江第3鉄橋開通式

米国の支援で復旧した漢江第3鉄橋開通式国家記録院 ⸱ 1957

1957年7月5日、漢江第3鉄橋開通の列車試乗のためにムン・ボンジェ当時交通部長官、ウィリアム·E·ウォン(William E. Warne)駐韓米経済調整官が参加した。

韓国民事援助司令部(KCAC)のポスター

韓国民事援助司令部(KCAC)のポスター大韓民国歴史博物館・1950年代

韓国の再建事業と救護活動を目的に1950年代に設立された韓国民事援助司令部のロゴポスター。

韓国政府とアメリカ合衆国政府間の平和奉仕団に関する覚書交換(条約第215号)

Agreement relating to the Establishment of a Peace Corps Program in Korea between the Government of the Republic of Korea and the Government of the United States of America(Treaty No.215)

米国平和奉仕団は1966年9月14日、韓国と米国の間で締結された「米平和奉仕団に関する協定」に基づき組織された。1966年から1981年までの 15年間、韓国に派遣された団員は1700人余りに達する。

平和奉仕団は全国各地の農漁村地域に派遣され、主に英語教育、保健、農村の地域開発 プログラムを実施した。このような活動は韓国の教育と保健分野で大きく寄与したのはもちろん、両国民の文化に対する理解を高め、友好増進の役割を果 たした。

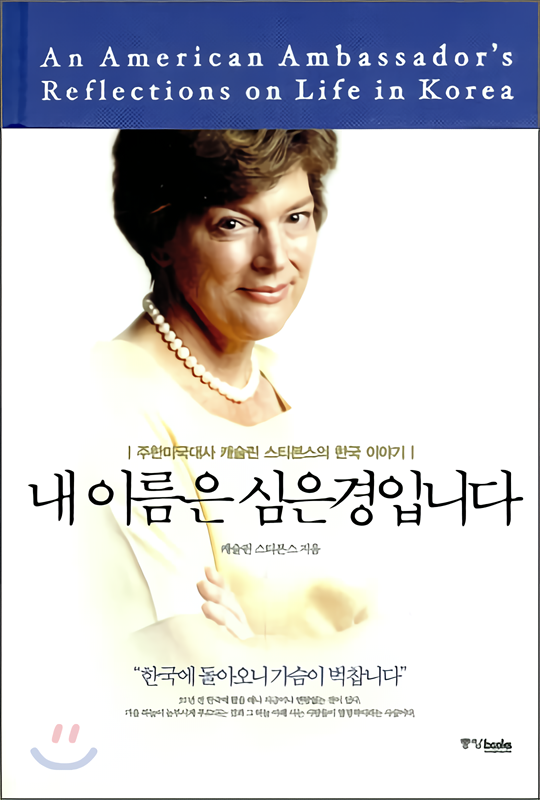

私の名前はシムウンギョンです

私の名前はシムウンギョンです

: 駐韓米国大使キャスリーン・スティーブンスの韓国物語

個人提供 ⸱ 20101975年、米国平和奉仕団のメンバーとして韓国を初めて訪れたキャスリーン・スティーブンス

(Kathleen Stephens) 元駐韓米国大使の著書。

米平和奉仕団口述資料集:韓国での経験と記憶

米平和奉仕団口述資料集:韓国での経験と記憶 大韓民国歴史博物館 ⸱ 2016

米国平和奉仕団(1966~1981)の韓国活動に関するインタビューを盛り込んだ資料集。